座標系について

GISデータは空間的位置情報を持ってます。GISデータを扱うにはその扱い方を知らないと、正確に処理することはできません。今回は座標について学びましょう。「座標について知らないのは、GISを知らないと同じ」くらい超重要なトピックです。言い換えるなら、「お米も炊けないのに、日本食を作れる!」と断言してしまうくらい、知らないと恥ずかしいことです。きちんと理解して、後々困らないようにしてください。

今日の目標

座標系について理解し、自分で座標系を扱えるようにする!

仮想ドライブの設定

実習の前に、仮想ドライブの設定はお済みですか?済んでない方ー>ココをクリックして、LやMドライブの設定を済ませてください。

座標とは何か?

座標とは、世界で決めらた「位置」です。世界での住所だと思ってください。台風が近づくと「台風の現在位置は、北緯...度、東経....度にあり、北北東を目指して移動中です。」というニュースで聞いたことがあると思いますが、その位置情報が、座標です。またGPSやカーナビを使ったことがある人は、わかると思いますが、世界中で決められた位置を扱って、自分のいる場所や目的地を把握しています。

座標とは、場所を表す世界的ルールだと思ってください。実際扱って、座標を体験してみましょう。

今日扱うデータをダウンロードして(Geo.zip ここをクリック)、Lドライブに保存しましょう。

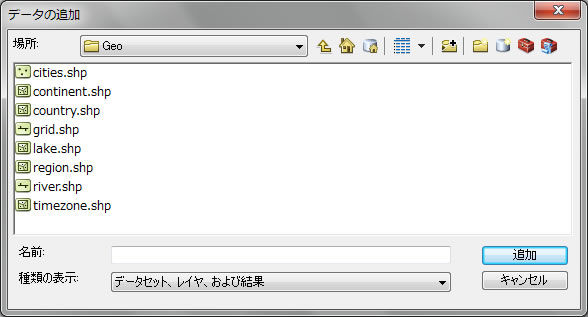

ArcMap を起動して、データの追加をクリックしてLドライブへGeoフォルダーの中のGeoフォルダーへ

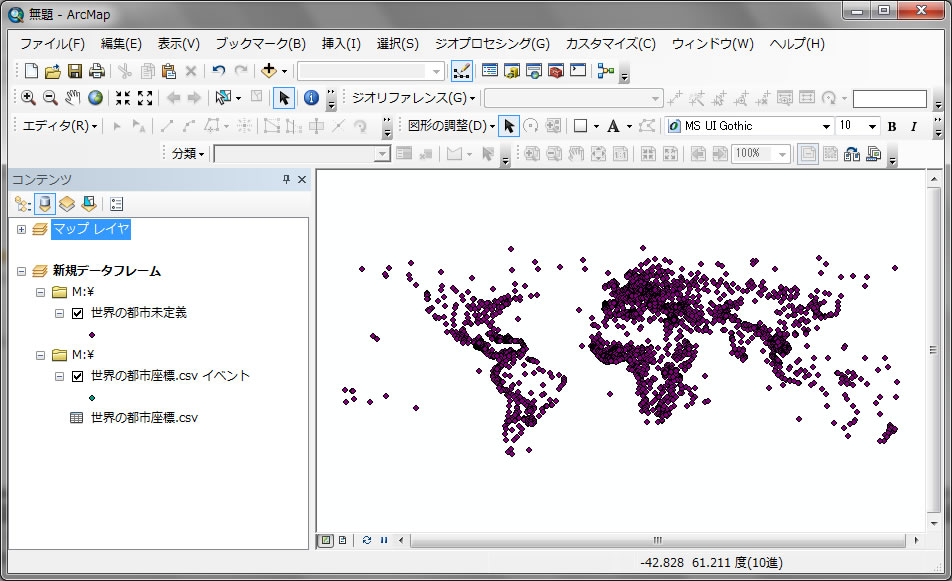

Geoのフォルダーに行き、cities.shpを選んで クリック 追加

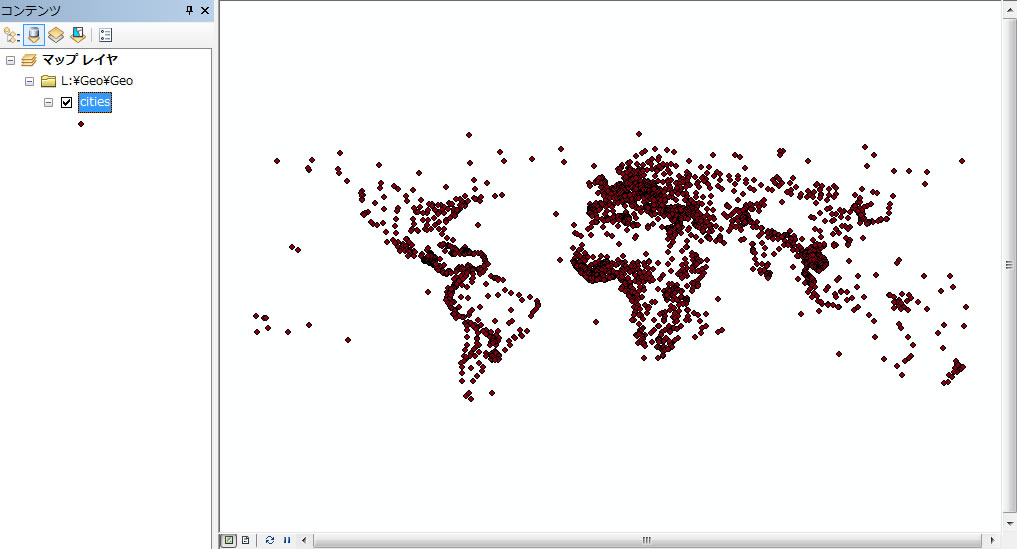

世界での都市の位置を表す点データです。

それぞれの都市の位置座標を取得しよう。

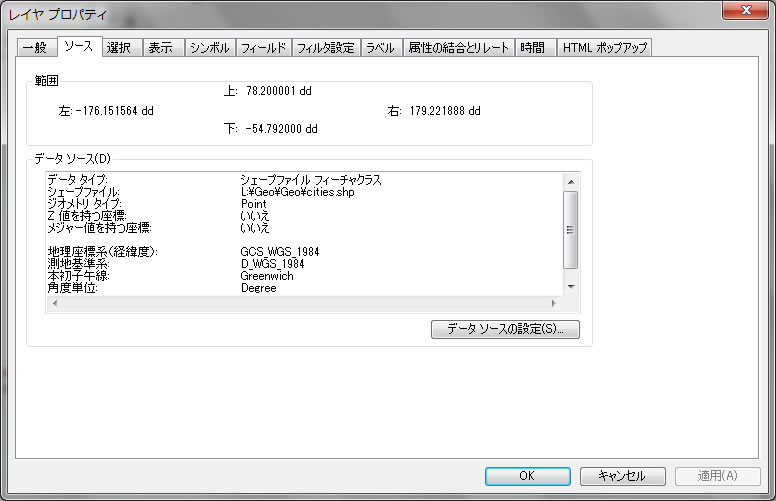

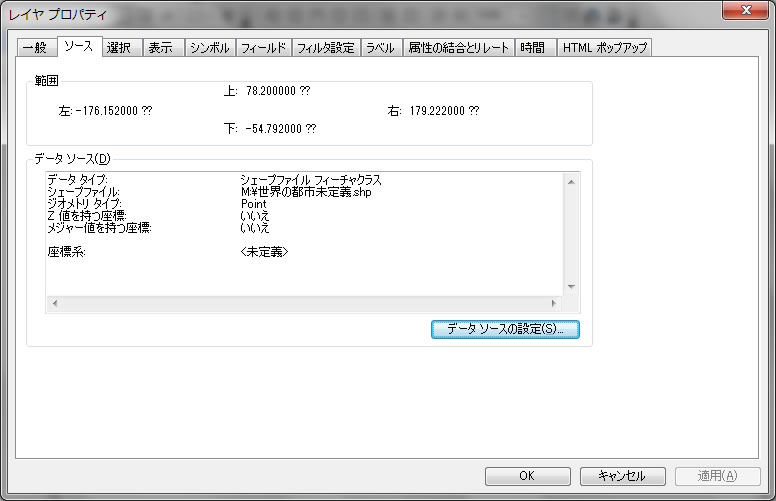

まずは、どの座標系を使っているか?確認をしてみましょう。citiesを右クリックして、プロパティを選択

ソースへ行くと、座標系の情報が記載されています。このデータは、地理座標系(緯経度): GCS_WGS_1984です。

座標系は、世界中にたくさんありますが、全部覚える必要はありません。頻繁に使う座標系だけ覚えてください。WGS 1984は頻繁に使う座標系の一つです。

WGS 1984 はWorld Geodetic System (世界測地系)1984の略で、米国が構築・維持している世界測地系です。GPSの軌道情報で使われているほか、GPSによるナビゲ−ションの位置表示の基準として使われています。GPSは、もともと軍事用で開発されたため、WGS系で運用されています(http://www.shamen-net.com/word/keyword_6.htmlから引用)。

台風の位置情報などの「北緯...度、東経...度」というのはこの座標系です。東京の緯度経度をcitiesのデータを用いて把握してみましょう。

マニュアルで座標を知る方法としては、画面上でカーソル(マウス)を動かすと、それに伴い、画面右下に座標が表示されます。

![]()

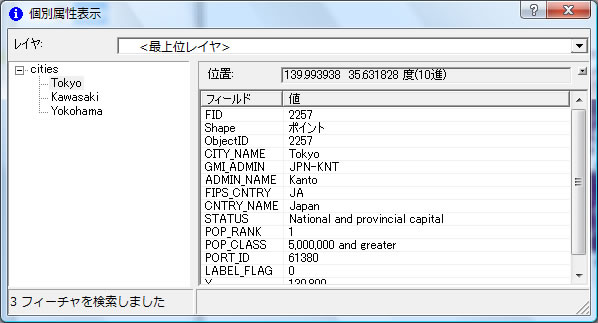

他のマニュアルな方法としては、ツールのうち![]() マークをクリックして、どこかひとつ点をクリックしてみてください。

マークをクリックして、どこかひとつ点をクリックしてみてください。

右上に位置として座標が現れます。このように画面から手作業で座標を知ることができます。

正確な座標をデータから取得する方法

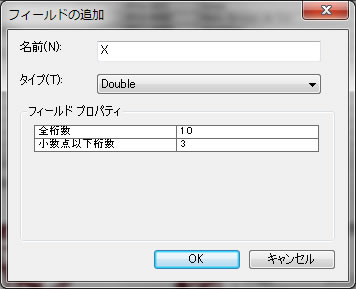

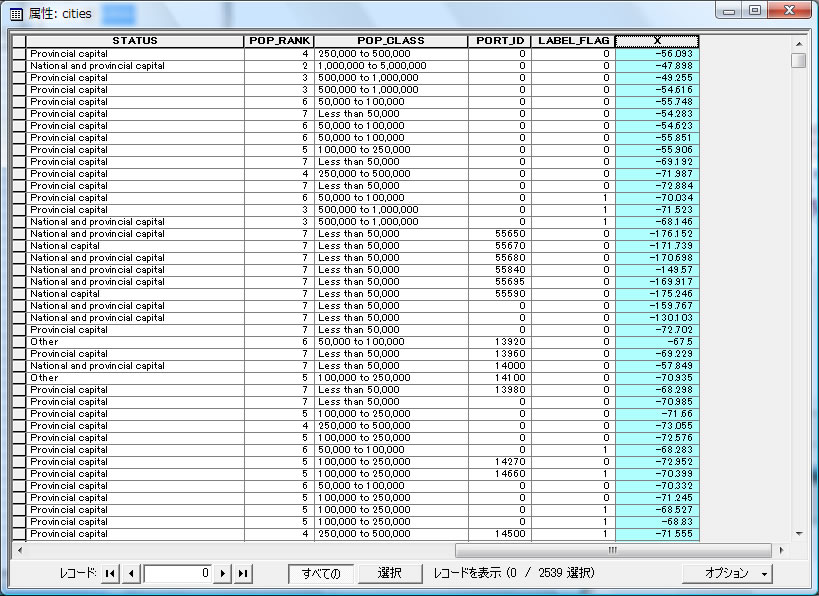

citiesのデータを右クリックして、属性テーブルを開いて 左上のメニューをクリックすると、フィールドの追加があります。ここで、新しい列(フィールドと呼びます)を作ります。座標を扱うため、少数点を含む数字を入力します。小数点を含む情報は、種類で、Float かDoubleを選ばなければなりません (少数点を含まない整数値であれば、Short IntegerかLong Intergerを選び、文字情報も入力する際は、テキストを選びます)。

名前の欄をXとして、Doubleを選択、精度を10,小数点以下桁数を3を指定してください。全桁数のところが、「精度」となっているかもしれませんが、一緒の意味です。全桁数のうち、小数点以下3桁で列を作ろうとしています。この場合小数点以外の整数部は、7桁となります。例えば、 1234.56 という数字は、小数点以下2桁、小数点以上が4桁で、合計6桁となります。もしこの桁数で列を作りたければ、精度(または全桁数が)6、小数点以下桁数2となります。

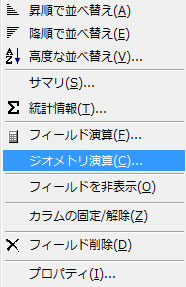

上の様に記入し、クリックOK後、追加された列(フィールド)の一番上のXと書かれているところを右クリックすると、以下のメニューが表示されます。

その中で「ジオメトリ演算」を選択

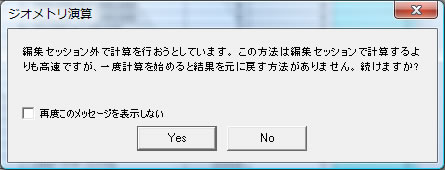

クリックYesで

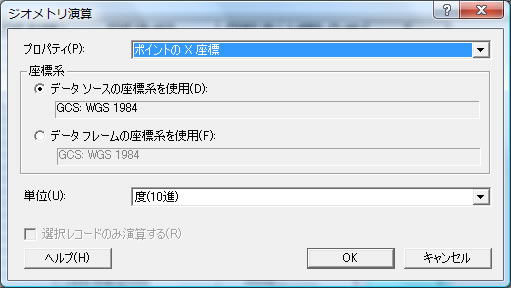

プロパティを「ポイントのX座標」を選んで クリックOK

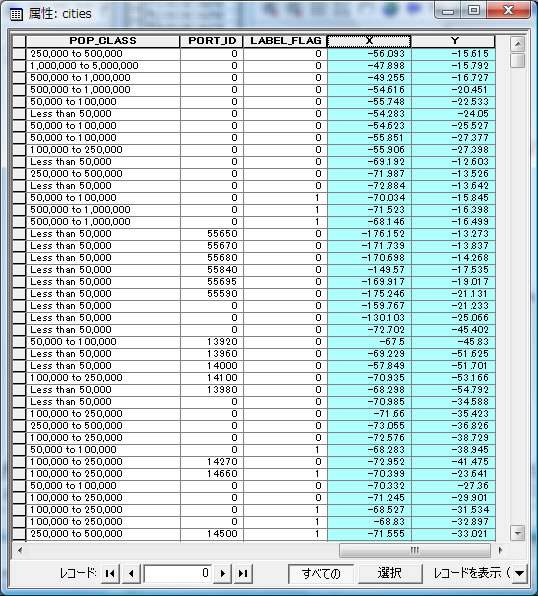

そうするとすべての都市のX座標が属性テーブルに表示されます。同様にY座標も求めてみましょう。フィールド追加からYというフィールド名でDoubleの精度(全桁数)10、小数点以下桁数3として追加、追加後、右クリックよりジオメトリ演算を選択して、ポイントY座標をプロパティから選んでクリックOK、座標を表示してください。

CITY_NAMEのフィールド(列)で、Tokyoを捜して、Xが139.809 Yが35.683になってるか確認してみましょう。Yは北緯の場合プラス(南緯の場合マイナス)で、Xは東経の場合プラス(西緯の場合マイナス)になってます。この場合、北緯35.683度 東経139.809度 と理解してください。

この位置情報をテーブルでエクスポートしてみよう。

位置情報(XやYのフィールド)だけ必要で、他の情報は必要なければ、他の情報を隠してエクスポートすることで、余分な情報を省くことができます。

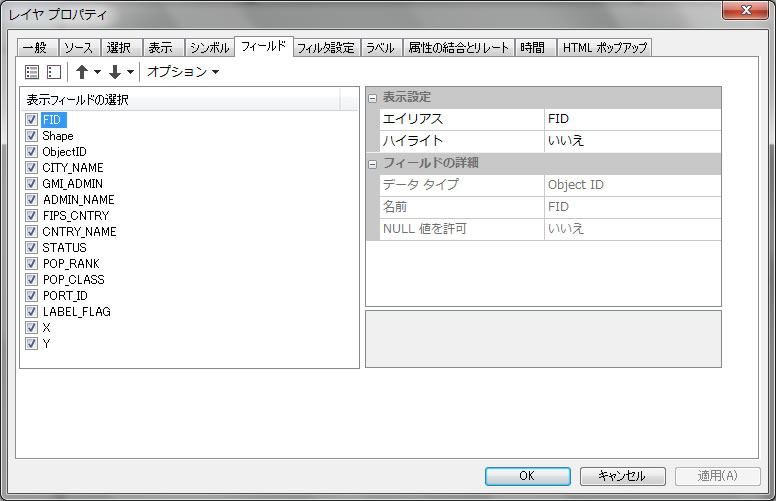

属性テーブルを閉じて、 citiesを右クリックして、プロパティを選択、フィールドへ行き、

左上のアイコンで、すべてフィールドを非表示を捜しクリック、FID, X, Yの3つだけにチェックを入れてください。テーブルをエクスポートする際は、必ずFIDを含めること!そうしないと正しくエクスポートされません。FIDとは、Field of IDの略で、0から順に付けられた番号です。意味はありませんが、これから行う「テーブルのエクスポート」の際は、必ずFIDを入れてください。

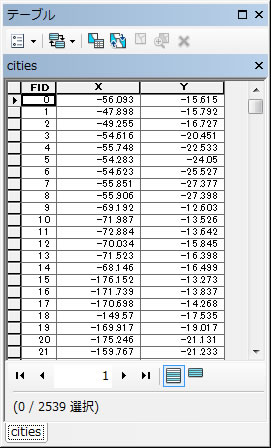

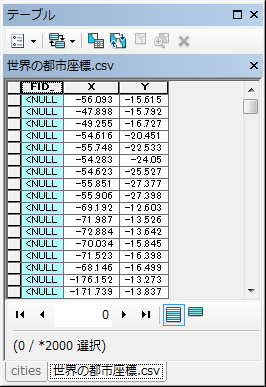

クリックOKにして、また属性テーブルを開けると

3列しかないことがわかります。このように属性テーブルの表示を管理できます。その後、属性テーブルのオプションへ行き、エクスポートを選択。

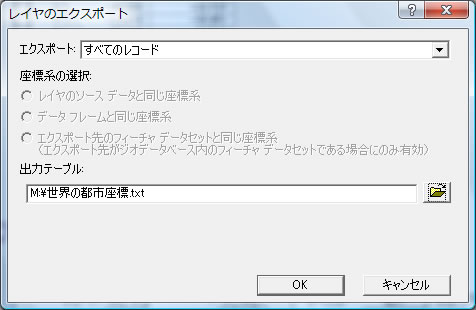

エクスポートが「すべてのレコード」になっていることを確認してください。「選択レコード」になっている場合は、選択したものだけしかエクスポートされません。

出力テーブルの右側のフォルダーのアイコンをクリックして、

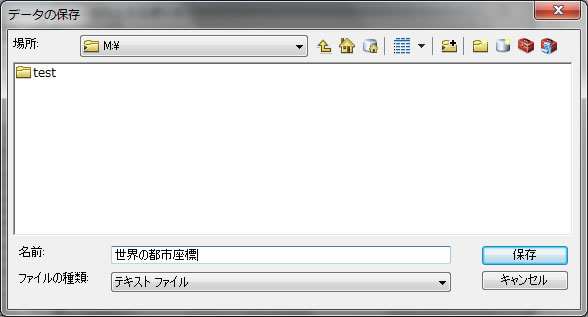

出力先をMドライブで、ファイル名を世界の都市座標として、ファイルの種類をテキストファイルとしてクリックOK(上の画面でフォルダーがありますが、皆さんと少し違っても気にしないでください。)

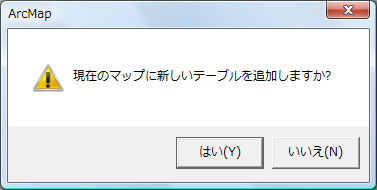

クリックはい

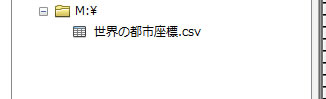

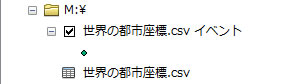

左の画面で、世界の都市座標.csv というテーブルがあることがわかります。「世界の都市座標」としか記入しておりませんが、自動的に拡張子にcsvが付き、csvファイル(コンマで区切りのファイル)になっていることを確認してください。

注意)エキスポートで、「テキストファイル」を選択した際に、拡張子(語尾)に .txt を付ければ、.txtが付いたファイルになりますし、上記のように何も書かなければ、ソフトが自動で .csv を付けてくれます。どちらも同じ内容のファイルです。

右クリックして開くを選択すると

と表示され、ちゃんとエクスポートされたことがわかります。FIDの欄がすべてNULLになっていますが、気にしないでください。このテーブルをエクセルでも表示できます(前回の実習で行ったため、今回は省略)。

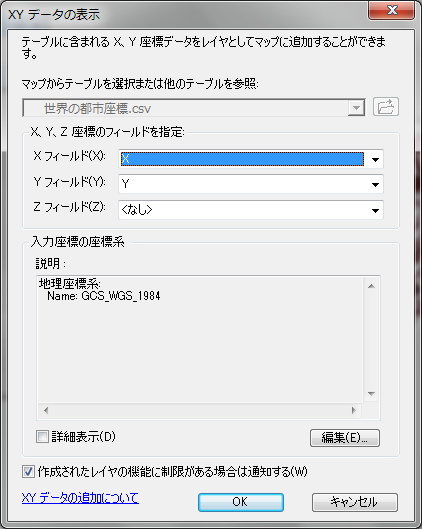

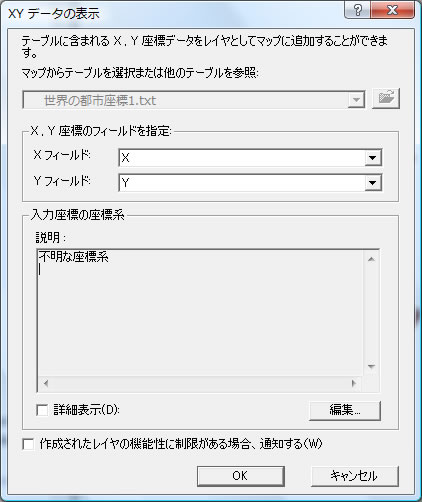

前回の宿題で行ったように、このデータをGIS上で表示させましょう。このテーブルを右クリックして、XYデータの表示をクリック。Xフィールドに X, Yフィールドに Yを入力してあることを確認してクリックOK。

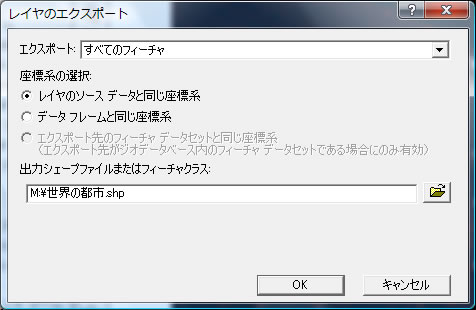

イベントと書かれているレイヤーが作成されます。以前も指摘しましたが、イベントレイヤーは不安定で、きちんと動作しません。イベントレイヤを右クリックして、データ -> データのエクスポートで以下の様に設定してください。

特に出力シェープファイルは、フォルダーアイコン(上図の右端にある黄色いボタン)をクリックして、Mドライブに行き、世界の都市という名前でファイルを作成してください。ファイルの種類をシェープファイルにすること。データを追加してください。

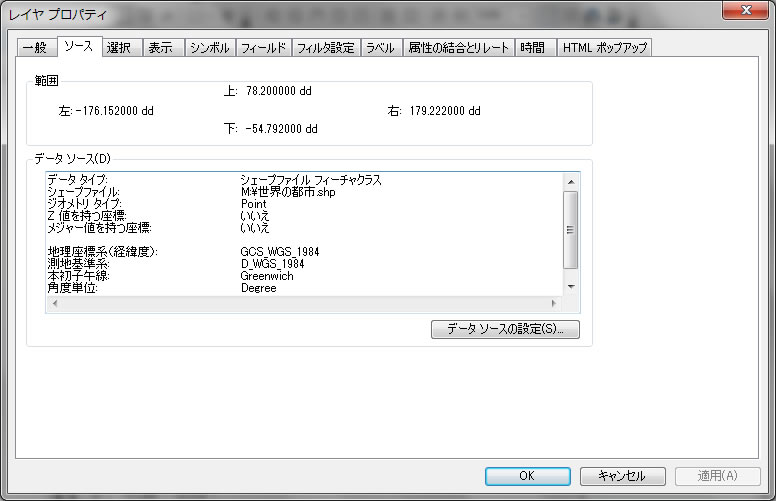

世界の都市のレイヤーを右クリックして、プロパティへ ソースへ行くと以下のように表示されます。

上記の座標系がGCS_WGS_1984になっております。地理座標系ですので、緯度経度です。今回は自動的に緯度経度座標が付きました。その理由は、cities.shpというファイルに緯度経度が付いていたため、ソフトが同じ座標系だと記憶していたからです。

しかし、本来なら新しくデータを追加しても座標系は何も付きません。体験してみましょう。クリック キャンセル でプロパティを閉じてください。

一番上のメニューから、挿入ー>データフレーム で新しいデータフレームを作ってください。同じように世界の都市.csvをMドライブからデータの追加で追加し、XYデータの表示でイベントレイヤーで表示させ、エキスポートからシェープファイルを作成してください。Mドライブに保存して、ファイル名は世界の都市未定義.shpにしてください。

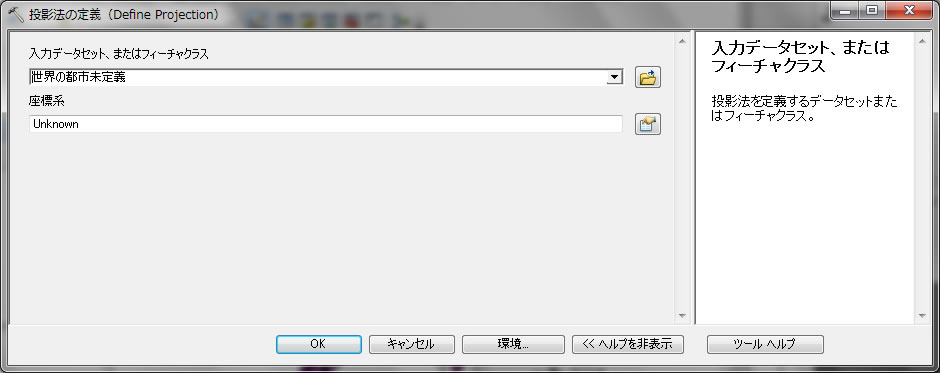

今度は座標系が未定義であることがわかります。座標系を定義しないとGISのレイヤーとして使えません。クリック キャンセル でプロパティを閉じてください。

なぜ座標の定義が必要か?理由を考えてみましょう。

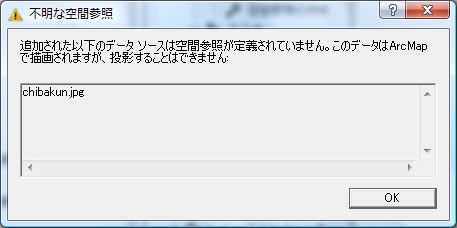

挿入ー>データフレーム で新しいデータフレームを作り、チーバ君を表示させましょう。チーバ君のダウンロードは、こちら(チーバ君 この上を右クリックで、対象をファイルに保存)チーバ君をLドライブにダウンロードしたら、新規データフレーム からチーバ君の画像をデータの追加から追加

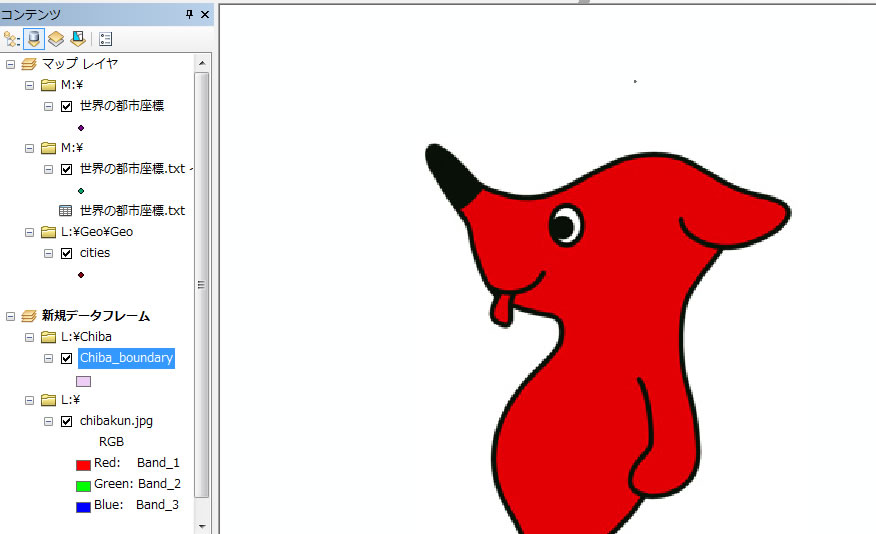

追加すると上の様なメッセージが出てきます。クリックOKですが、チーバ君の画像は、何も空間参照が付いてません。チーバ君の絵はただの「絵」でしかなく、位置座標の持ってはいません。例えば、これにLドライブから千葉県の市町村のポリゴン(Chibaフォルダー内にあるChiba_boundary.shp) を加えてみてください。そして全体の表示![]() をクリックすると。。。

をクリックすると。。。

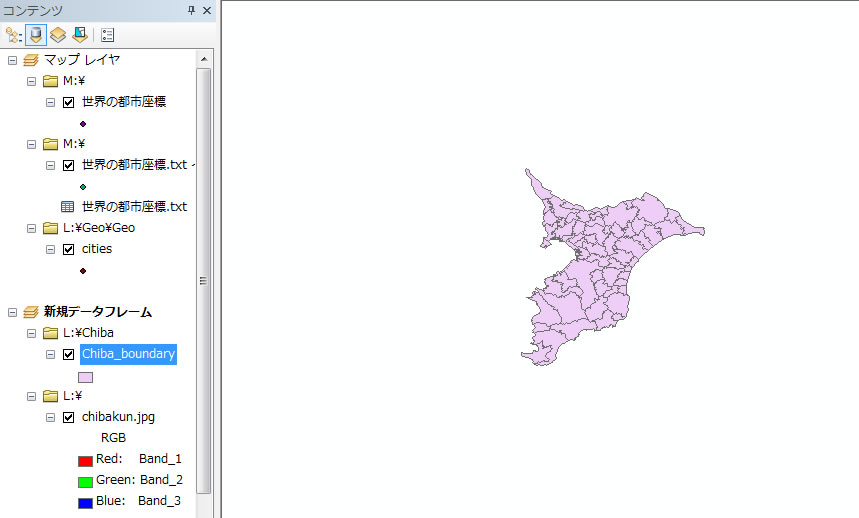

チーバ君の頭の上に、小さい小さい固まりがあります。そこをズームインをしていくと、

千葉県の市町村界ポリゴンが現れます(または、Chiba_boundaryを右クリックいして、全体の表示をクリック)。

チーバ君には位置座標がないので、チーバ君の絵は、実際の千葉県の場所とは全く関係ないです。チーバ君の持ってる情報は、ただ画像の大きさや幅の情報だけで、地球上の位置とは関係がありません。。

千葉県の市町村界ポリゴンは位置座標を持ってますが、もし位置座標がなければ、単なる画像の大きさでしかなく、チーバ君と同様に、ただの「絵」となってしまいます。よって、他のデータと重ね合わせようとしてもチーバ君は他のデータと重なりません。よって、座標の定義をして、GISのデータとして命を吹き込みましょう!

世界の都市座標未定義.shpがあるデータフレームをアクティブ化して、世界の都市座標未定義.shpは未定義でしたね。世界の都市座標未定義.shpを右クリックしてプロパティへ行き、世界の都市座標未定義.shpの座標系が未定義なのを確認してください。座標が未定義ということは、ただの「絵」でGISのデータとしてはまだ使えません。

座標の定義には、3つの方法があります。このデータはもともとGCS WGS 1984でした。ですので、WGS 1984という座標系に定義しましょう。

1)ArcToolBoxを使う方法。(一般的)

上の方にある![]() マークをクリックすると、画面中央部にいっぱい赤いマークがいっぱい挿入されます。これはArcToolBoxと呼ばれており、いろんな便利なツールがここにあります。ArcMapの手足のようなものです。

マークをクリックすると、画面中央部にいっぱい赤いマークがいっぱい挿入されます。これはArcToolBoxと呼ばれており、いろんな便利なツールがここにあります。ArcMapの手足のようなものです。

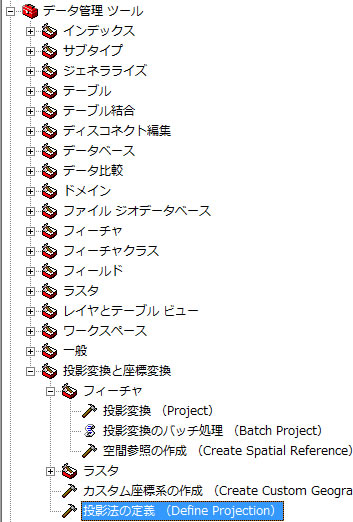

その中から、データ管理ツールー>投影変換と座標変換ー>投影法の定義を選択

データ管理ツールー>投影変換と座標変換ー>投影法の定義を選択

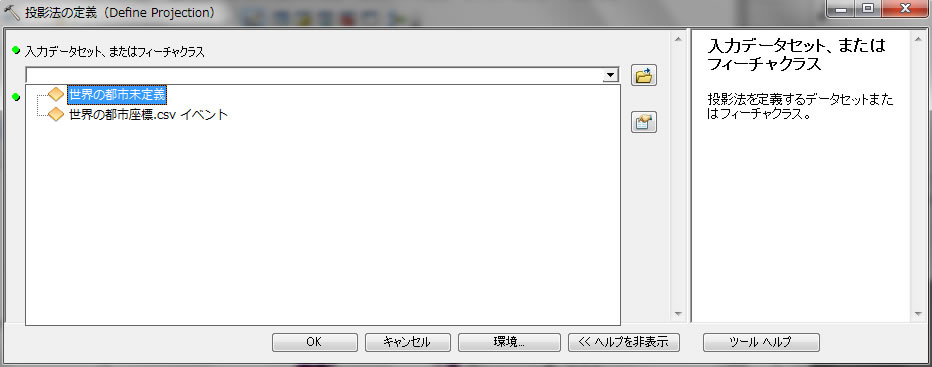

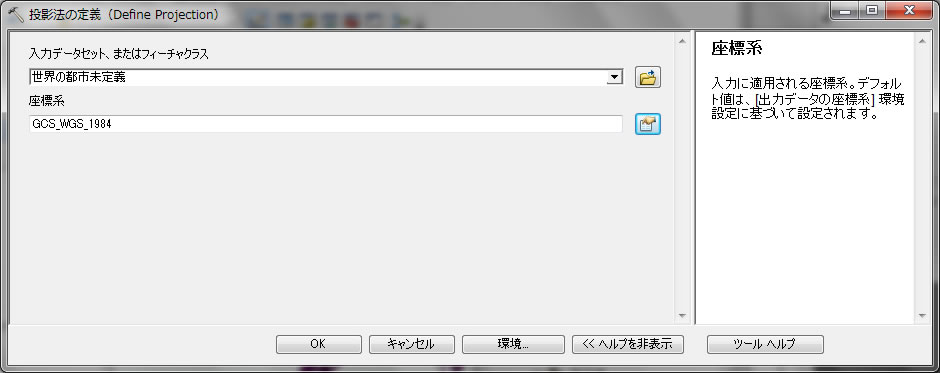

入力データセットに世界の都市未定義を選択

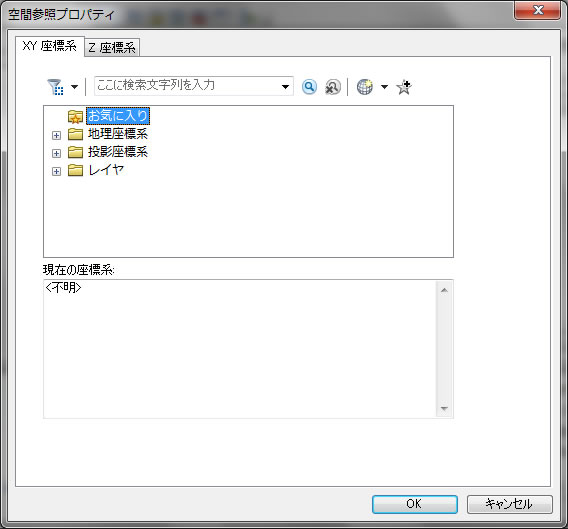

座標系を右端のボタンをクリックして

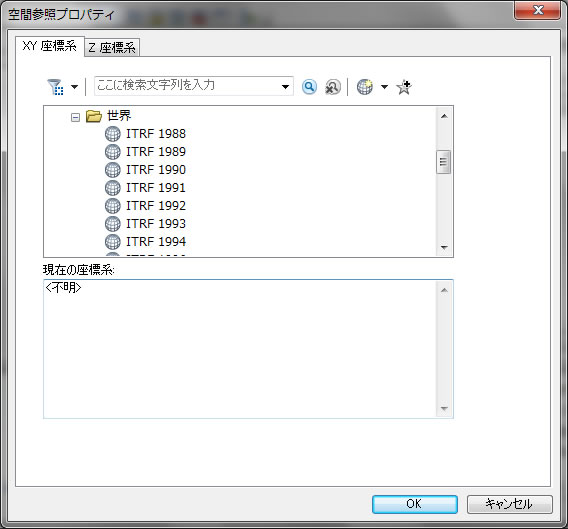

地理座標系をクリック、世界をクリック

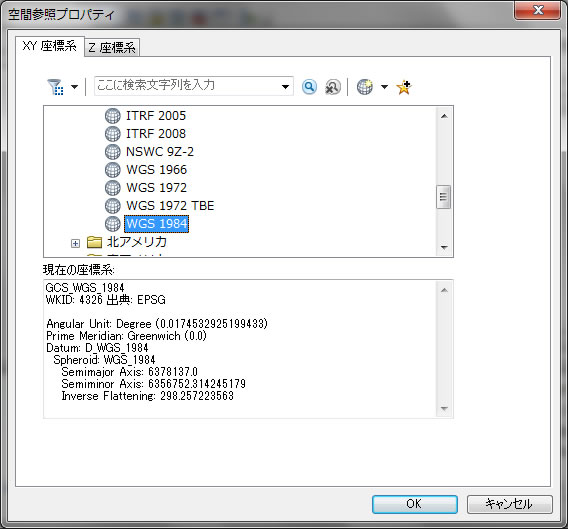

WGS 1984をクリック、右下のクリックOK

WGS 1984.prj をクリックして追加をクリック

クリック OK

クリック OK

これで座標がGCS WGS 1984に定義されたので、他のGISデータと解析できるようになりました。確認のために世界の都市座標未定義.shpを右クリックしてプロパティへ行き、座標系がWGS 1984 になっていることを確認してください。もう未定義ではありませんので、アークカタログ(ArcCatalog)で名前を変更し、「世界の都市WGS1984.shp」にしましょう。名前を変更する際は、ArcMapから「世界の都市座標未定義.shp」を削除してから、名前を変更して再度データの追加で追加してください。

違う方法を次にご紹介します。

2)テキストファイルからイベントレイヤーを作る際に、空間参照で座標の定義もしてしまう方法。

もう一度世界の都市座標.csvを右クリックして、XYデータの表示をクリックして

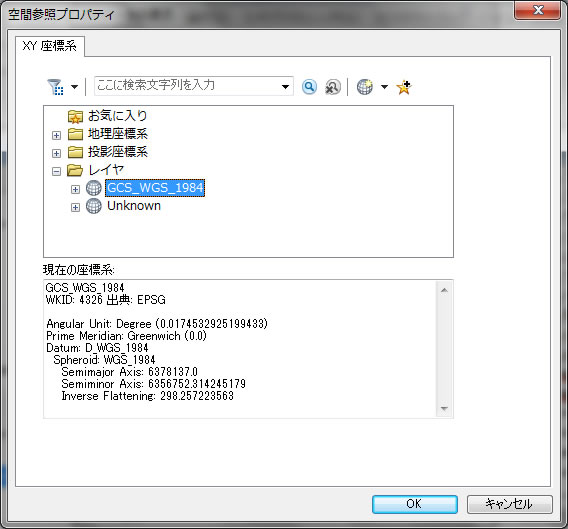

入力座標の座標系のところで、編集をクリック

ここから、上記の様に上の画面からレイヤをクリックしてGCS_WGS_1984を選んでいくこともできます。すでに他のレイヤーが同じ座標系を持ったものがあれば、その座標系を使用できます(注意:名前を変更した後の「世界の都市WGS1984.shp」をデータ追加したか?ご確認ください)。

最後に、もう一つ他の方法をご紹介します。

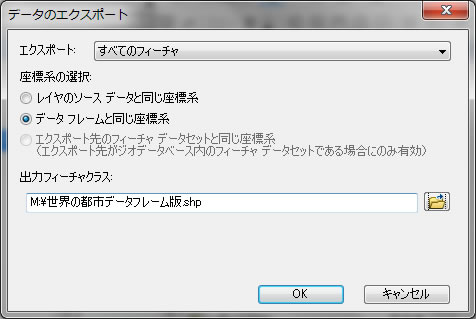

3)データフレームで座標系を指定して、データをエクスポートする方法。

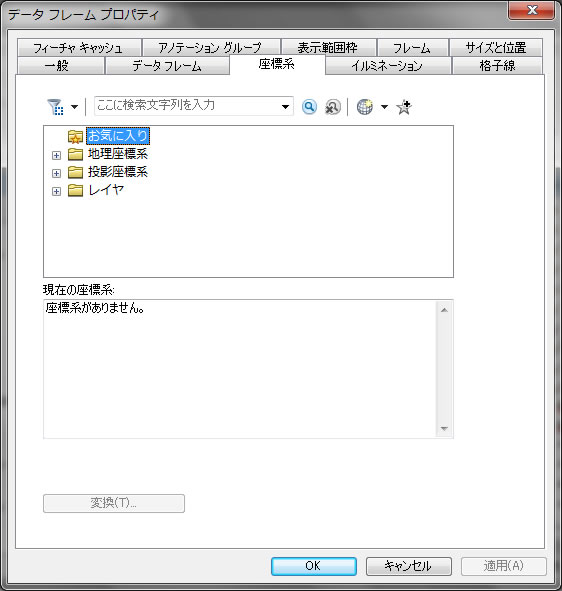

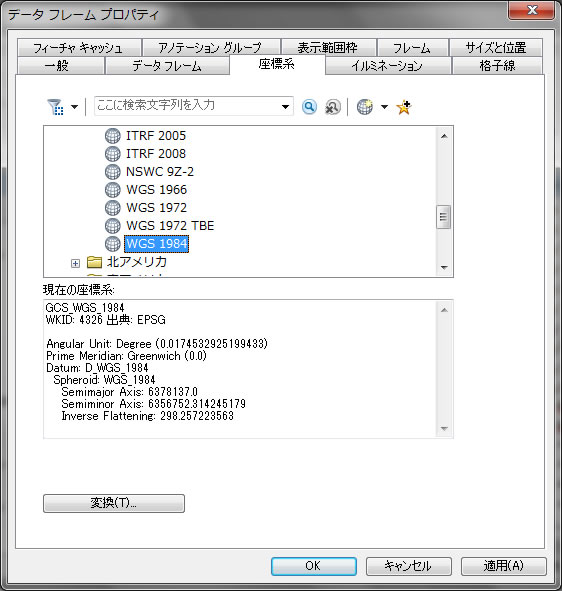

最後に3つ目の方法として座標系を定義しましょう。データフレーム(新規データフレーム)を右クリックして、プロパティへ

ここで定義できます。地理座標系-> 世界からWGS1984を選んで右下の「適用」をクリックしてください。

世界の都市座標.csv を右クリックして、 XYデータ表示させます。そうすると、以下のようにイベントレイヤが作成されます。

イベントレイヤーを右クリックして、データ-> データのエクスポートから以下のように「データフレームと同じ座標系」を使ってエクスポートすれば、座標系を定義できます(出力は世界の都市データフレーム版.shp としましたが、どんなファイル名でも良いです)。

座標系の定義とは、上書きだと思ってください。元々どんな座標系を使っていたとしても、皆さんが定義した座標系になります。

どんな座標系を付けると良いのでしょうか?皆さんが覚えないといけない座標系は以下の3つです。

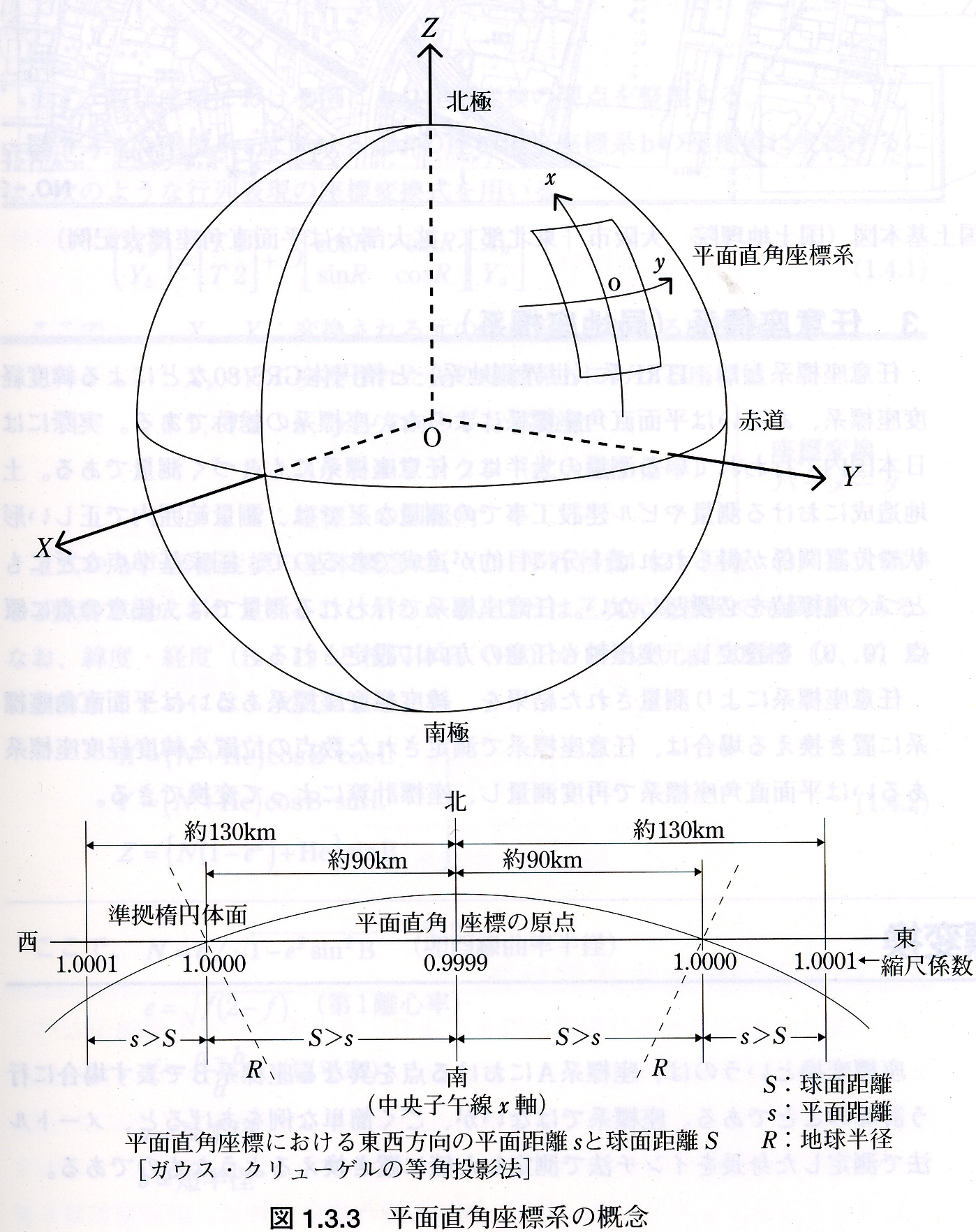

1.日本で正確な座標系 平面直角座標系(単位 メートル)

2.世界で使われる座標系 WGS 1984 (単位 度)

3.世界で使われる座標系 UTM座標系(単位 メートル)

以上の3つは必ず覚えてください。 皆さんが日本でデータを使う場合は、上記の3つのうちの1つです。

座標の定義では、座標系を「数字」から予め予想できないといけません。そこでそれぞれの座標系の特徴を簡単に紹介します。

1.日本で正確な座標系 平面直角座標系は、X座標やY座標にマイナス(-)が出てきます。

2.世界で使われる座標系 WGS 1984 (単位 度)では、X座標は、130〜140の間で、Yは34〜36の間です。

3.世界で使われる座標系 UTM座標系(単位 メートル)は、X座標もY座標も大きな数字です。Xが400000m Yが380000m 等大きな数字を使っています。

最初に数字から、どの座標系を使っているか?推測できないといけません。正しい座標系で定義をしないと、データが無茶苦茶になり、全く使い物にならなくなりますので、注意してください。

定義した座標系がすべてではありません。現在世界には、国の数以上に座標系が存在しており(各国独自の座標系があり、さらに世界測地系といって世界共通の座標系も存在してます)、データを扱う地域によっては、その土地の座標系を使わないといけません。その地域の座標系に合わせて座標系を変換しないと、他のデータと位置のズレが生じたり、精度が悪くなり、面積や長さの計算に影響がでます。また、データがGIS上で重ねて表示できません。

日本でもWGS 1984 というGPSやカーナビによく使われる地理座標系以外に、平面直角座標系とUTM座標系とがあります。

それぞれの座標系には境界があり、日本を正確に測ったり、表示するために日本を何個かに分割しています。その境界は以下のようになります。

1.日本独自の座標系 平面直角座標系

市町村が保有する詳細な植生図、地形図、日本にあるデータのほとんどが、この座標系です。地表面が事実上平面とみなされる範囲に限定して、平面直交座標系をあてはめることができるため、観測地をそのまま座標値にでき、実用的な座標系である。中心となる基準点は全国で19カ所あり、基準点の場所は上に表示されている。日本測地系とも呼ばれている。

(長谷川他、(2004) 基礎 測量学 電気書院 p20から引用)

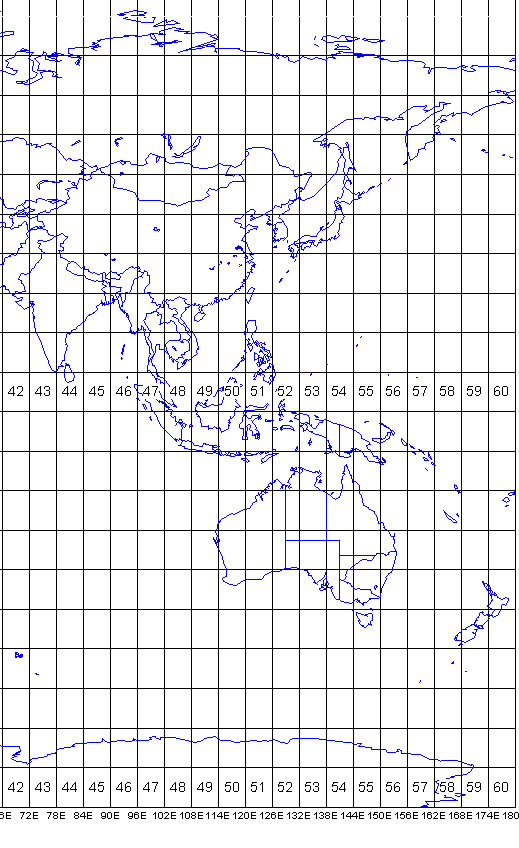

2.世界の座標系 UTM座標系

UTM座標系は、世界的に最も良く使われている座標系であり、日本は51〜56帯の間にあります。ユニバーサル横メルカトル図法を採用しており、中縮尺向けの図法である。日本では国土地理院発行の1:10,000〜1:200,000の地形図に使用されています。通常のメルカトル図法は、極方向に円筒を展開させるため、極地方はあまり正確に投影できないが、赤道付近では比較的正確に投影できる。

UTMは図でも明らかですが、両極は、かなりの歪んでいます。極に向かうほど歪みがひどいです。

Global coordinate (世界測地系)vs Local coordinate (日本測地系)

ここで最も注意してほしいのが、世界測地系と日本測地系の違いです。扱う(研究)対象地の範囲が国境を越えるような場合(例えば、地球全体の衛星画像を用いた解析など)は、世界測地系を用いた投影法を使います。でも日本国内だけを研究対象地とする場合は、日本測地系を用いた方が精度が向上するので良いので、なるべくその国での座標系を用います。

例えば、UTMを用いてアイスランド(北極に近い国)を研究してもいいものでしょうか?UTMは極に向かって歪みがひどくなります。アイスランド国内だけで調査する場合は、アイスランド独自の座標系を用いないといけません。それに北極を中心とした極座標系というものも存在するため、各地域で歪みの最小となる座標系を選ばないといけません!上記に紹介した平面直角座標系は、日本の座標系です。

「このことはかなり重要だよ!日本国内の場合は日本測地系を使おう!」

今後、データの追加したら、どんな座標系を使っているのか?確認をしよう。他のデータと座標系を揃えないと、解析ができません。次回は、座標変換をさらに勉強をしていきます。

今日の演習はここまでです。では、Cドライブにあるworkplaceフォルダーからデータが必要なら持ってきたメモリーにファイルをコピーして帰りましょう。ただし、持ち帰ったデータを無断で研究に使った場合は違法です。注意してください。コンピュータをシャットダウンすることも忘れずに!千葉大環境ISOにご協力を。Cドライブの他のフォルダーを削除しないように!コンピュータに必要なファイルを削除したら、利用委員の規約より厳重に罰せられます。気をつけてくださいね。

「お疲れ様、また会おうね。バイバ〜イ」