座標系について(後半)

前回の実習で、「座標系」や「座標系の定義」について基本的なことを学びました。今回の実習では、異なる座標系を持つデータを合わせる場合、どのように座標系を変換して同じ座標系にするかを学びます。

今日の目標

座標系について理解し、自分で座標系を扱えるようにする!

実習の前に、仮想ドライブの設定はお済みですか?済んでない方ー>ココをクリックして、LやMドライブの設定を済ませてください。

まず、Cドライブのdataというフォルダーへ行って、ChibaというフォルダーとGeoというフォルダーがあるか?確認してください。なければ、今日扱うデータをダウンロードして(Geo.zip ここをクリック と Chiba.zip ここをクリック)、Lドライブに保存しましょう。その後zipファイルを展開して、ChibaやGeoというフォルダーがあることを確認しましょう。

日本のデータを扱う際、3つの座標系を「必ず」覚えてください。3つだけですので、覚えられると思います。

世界測地系(世界で決められている座標系)として1)WGS1984(緯度・経度表示、単位は「度」)と2)UTM(ユニバーサル横メルカトル図法、単位は「メートル」)の二つを必ず覚えておいてください。

日本測地系(日本独自に決めている座標)として3)平面直角座標系(単位は「メートル」)の通称東京19系というものがあります。どのデータがどんなデータを使っているか?必ずそのデータの座標系を確認しましょう。

「3つの座標系(WGS1984、UTM、平面直角座標系)は絶対覚えよう。」

そしてもう1つ、日本の特殊な事情で、JGD2000というものがあります。これは、今後頻繁出てくるため、事前に説明しておきます。上の3つの座標は、国土地理院がデータを校正して(編集して)場所を把握しておりました。

しかし、世界で扱っている座標系と国土地理院で校正した座標系にズレがあることが判明し、2000年にそのズレを直すためにJGD2000という修正座標系を採用するようになりました。判明したズレは場所によって異なりますが、世界地図を重ね合ると数百メートルのズレがあると報告されております。そこで、今後扱うデータは、JGD2000を使う様にしましょう。そうしないと、、、、世界地図と重ねてズレが出てしまいます。

「世界地図で、日本だけが勝手にズレたら、怖いよね。」

それでは、座標系の変換を一緒に学んでいきましょう。

まず、データの追加からLドライブ、Geoフォルダーへ行き、Country.shpを追加してください。

次に、再度データの追加からLドライブのChibaのフォルダーへ行き、Chiba_boundary.shpを加えてください。

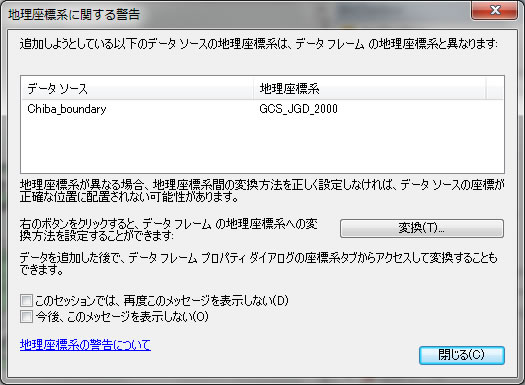

上記のようなメッセージが出ても気にせずに。クリック閉じる。

1)ArcToolBoxを使って座標を変換する方法

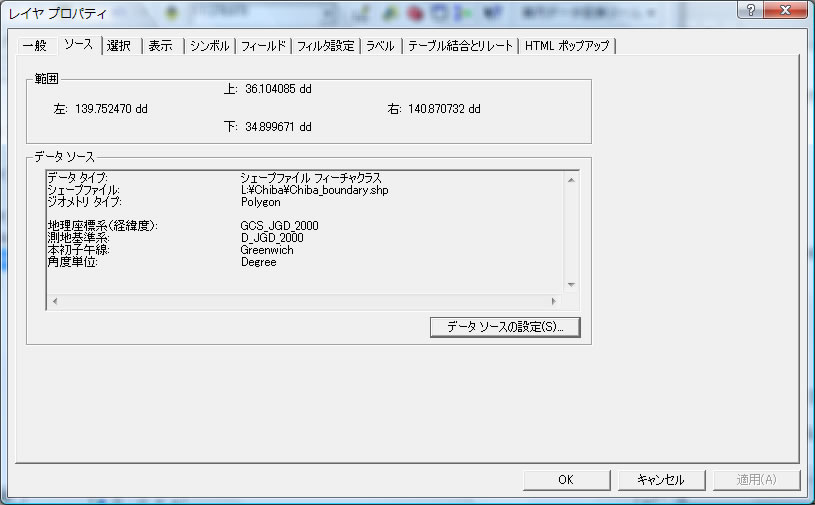

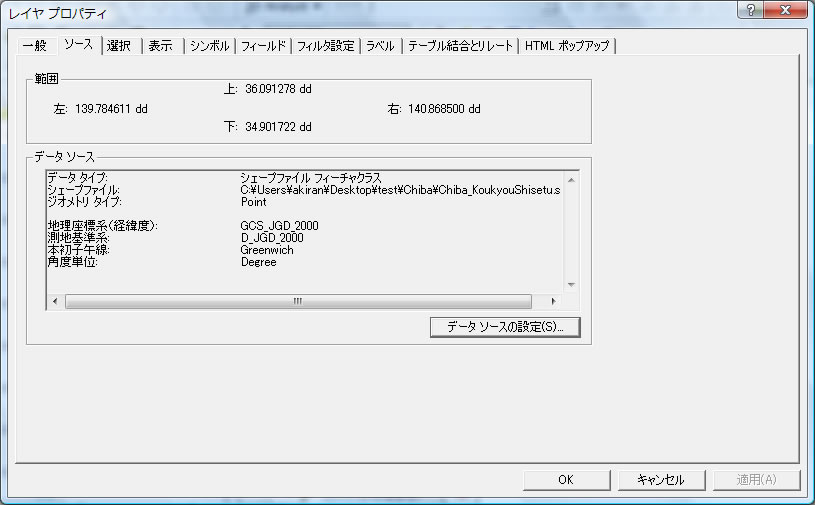

Chiba_boundary.shpを日本測地系にデータ変換してみましょう。このデータはどんな座標系で定義されているでしょうか?データを右クリックして、プロパティへ行き、ソースから座標系を確認してみよう。

地理座標系のGCS_JGD_2000になっています。これはWGS1984と同じ意味です。WGS1984のJGD2000バージョンをGCS_JGD_2000と言います(ややこしくてすみませんが、慣れれば簡単です)。

このデータは緯度経度で、単位が度になっていますので、平面直角座標系(単位:メートル)に変換してみましょう。

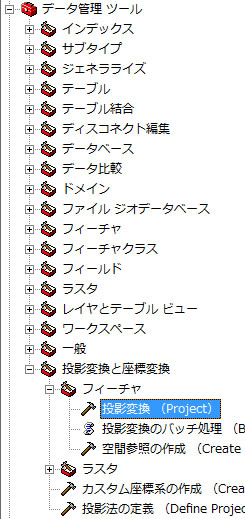

前回、座標系を定義する時、ArcToolBoxで、データ管理ツールー>投影変換と座標変換ー>投影法の定義というのを使いました。

今回の座標系を変換では、投影法の定義を決して使わないでください。

多くのGISユーザーが勘違いしてます。定義できるのは、もともとデータの座標系が「未定義」だった時だけ(座標系がなかった場合、上の図で「未定義」となっている時だけ)で、上記のようにすでに座標系がついている場合は座標系を変換してください。

「座標系がすでに付いているデータには 「定義」 をしないで 「変換」 をしてください」

座標系の変換は2つ方法があります。1)ArcToolBox![]() のツールを使う方法 2)データフレームで座標系を定義して、データをエクスポートする方法

のツールを使う方法 2)データフレームで座標系を定義して、データをエクスポートする方法

1)ArcToolBoxを使う方法

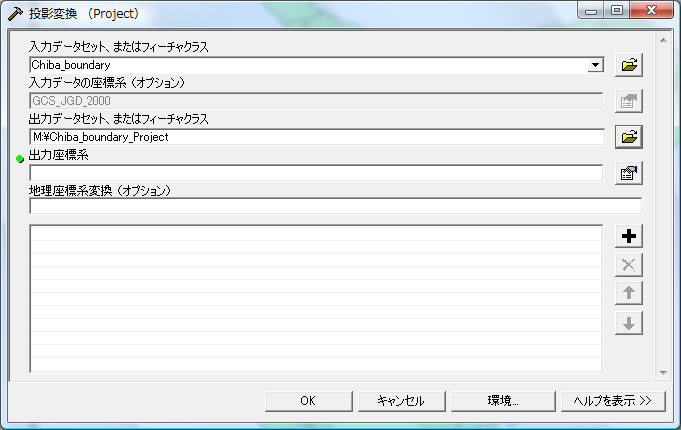

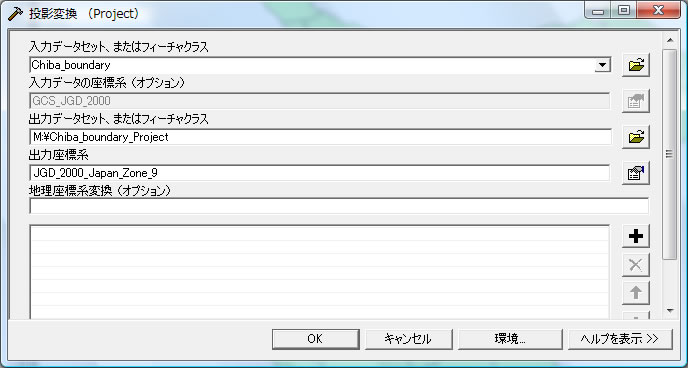

ArcToolBoxでデータ管理ツールー>投影変換と座標変換ー>フィーチャー>投影変換を選択

データ管理ツールー>投影変換と座標変換ー>フィーチャー>投影変換を選択

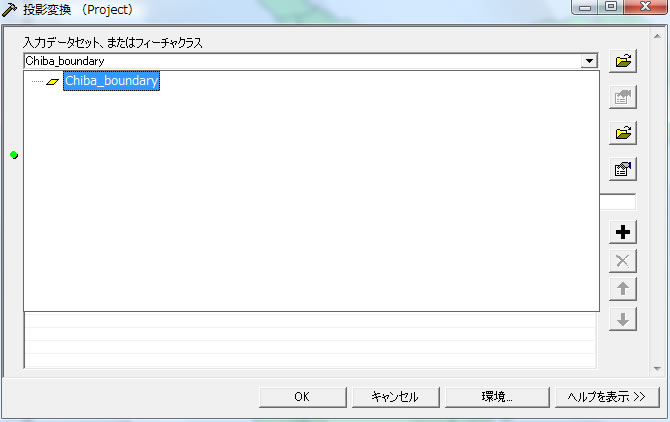

入力データセットにChiba_boundaryを選択

出力データセットにMドライブを指定して、Chiba_boundary_Projectと名前を付けてください。新しいデータを作成します。

上図で、出力座標系に右端のボタンをクリックし、平面直角座標系を指定します。

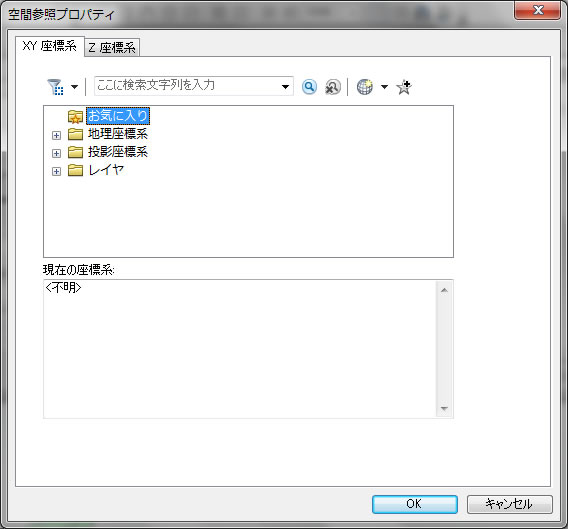

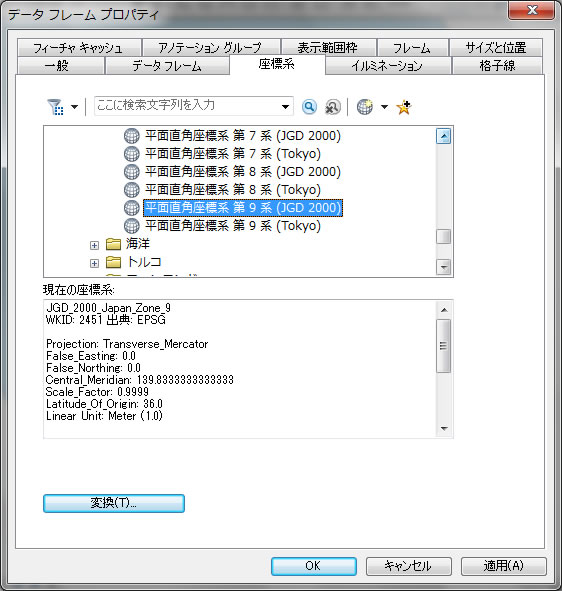

上の画面より投影法を選択します。

投影座標系をクリック

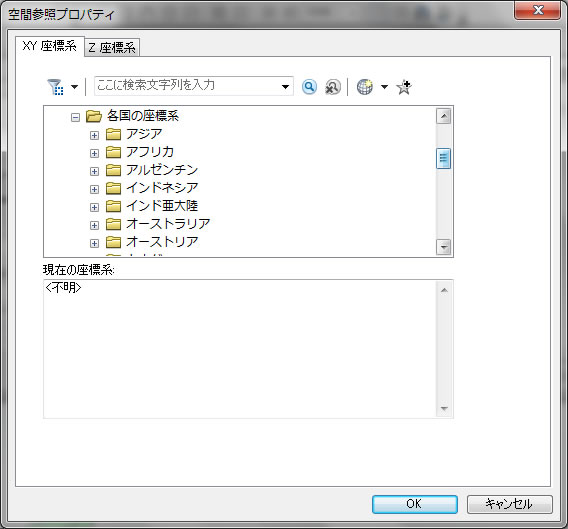

各国の座標系から日本をクリック

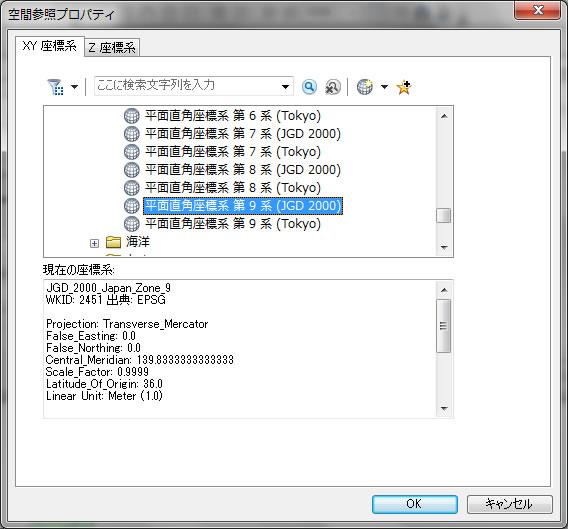

平面直角座標系 第9系(JGD 2000) をクリック

JGD 2000は日本測地系2000対応のもので、Tokyoの方は古い測地系対応のものです。

現代のテクノロジー(GPS, 衛星、GIS技術)を用いて地球の楕円の歪みを、より高精度で補正し世界測地系とリンクさせたのが日本測地系2000対応のものです。古い方(Tokyoのフォルダーの方)は、昔の測量技術を用いて地球の楕円の歪みを計算したものです。

古い地図を得た時には、この「古い測地系」で座標系を定義をすることがり、たまに使います。世界地図と重ね合わせる場合は、古い測地系から新しい測地系へ座標変換をしないと、新旧でズレます。詳しい説明は http://www.kumasoku.or.jp/sokuti2000.html ←ここをクリック

「常にJGD2000 を選びましょう!」

千葉県は投影法の範囲(前回の実習の図<−ココをクリックして確認)より第9系に含まれることがわかります。ですので、JGD 2000 第9系.prjを選択してください。

クリック OK

クリック OK

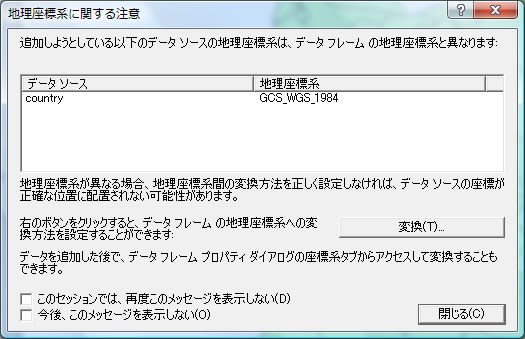

その後、Geoフォルダーからcountry.shpを追加する。

これは一つのデータフレームに、2つの異なる座標系を持つデータが追加された時、座標系が混乱しないようにするための注意表示です。今回は気にせずに、クリック閉じる

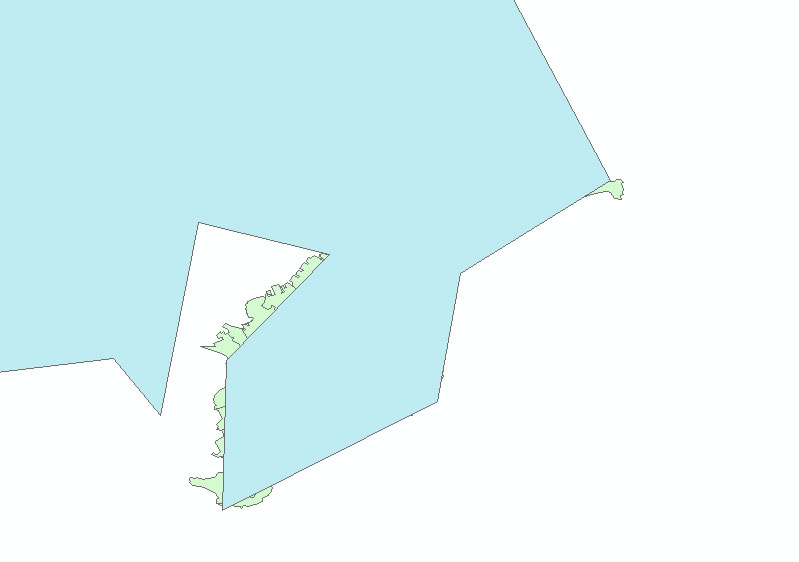

画面上で重なる様に見せてるだけで、実際のデータでは違う座標系を持っているためデータ間で解析しても正確な計算ができません。2つのデータを同じ座標系にしましょう。

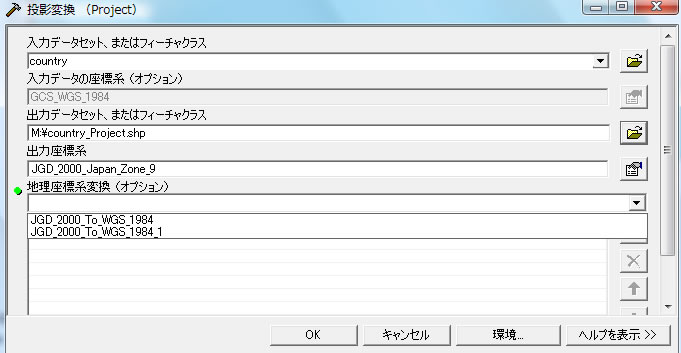

データ管理ツールー>投影変換と座標変換ー>フィーチャー>投影変換を選択

今度はcountry.shpの方を選んでください。

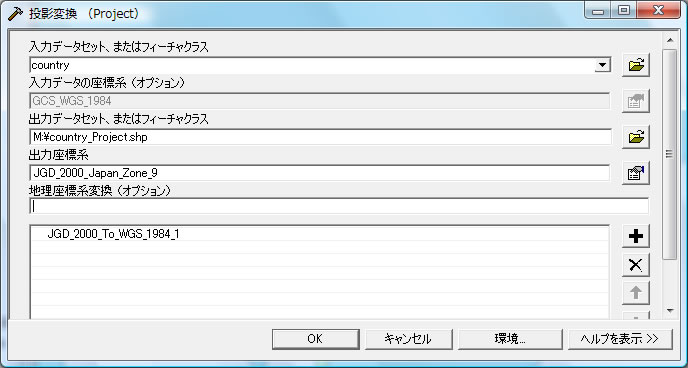

先ほどの手順と同じです。出力座標系にJGD 2000の第9系を選んでください。今回は、地理座標系変換(オプション)を設定しないといけません。注意)自動的にJGD_2000_To_WGS_1984_1が選択されるかもしれません。

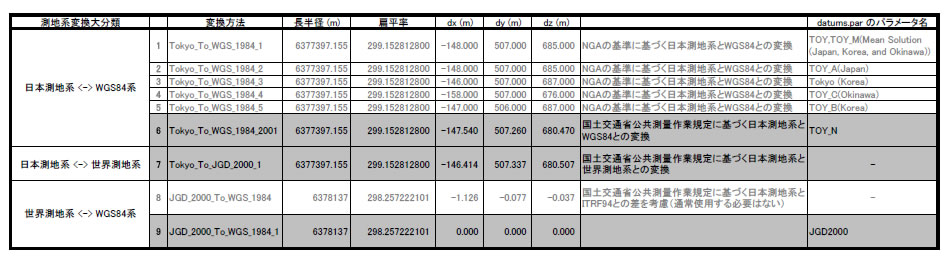

地理座標系変換とは、簡単に説明すると高さの補正です。WGS 1984は名前の通り、1984年に地球の楕円を補正した計算式に基づく座標系で、JGD 2000は2000年にテクノロジーを駆使して楕円を補正したものです。そのズレが高さのズレとなっているため、補正をここで行います。ここで地理座標系変換に2つ選択肢がありますが、その違いは下の表、8番と9番に相当します。

世界測地系基準(JGD 2000) と WGS 1984 との変換なので、カテゴリー9番目が適していると思われます。カテゴリー8番は、「通常使用する必要なし」とコメントにあります。

以下のように設定したらクリックOK

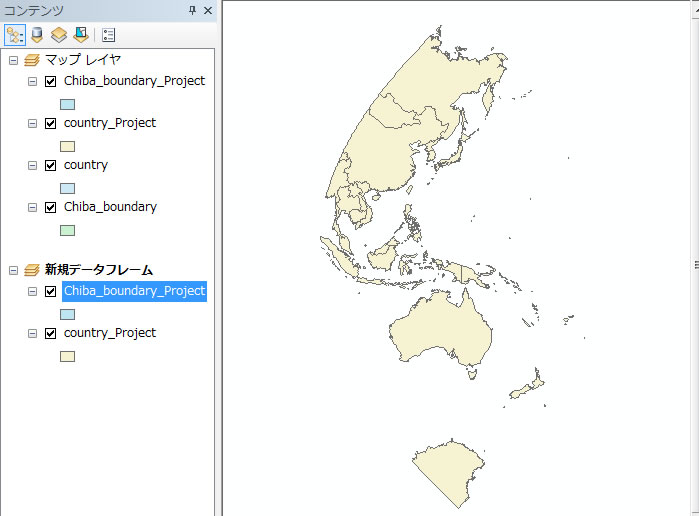

挿入ー>データフレームの追加から、新規データフレームを挿入して、Mドライブにあるcountry_Project.shp とChiba_boundary_Project.shpを2つ同時に追加すると、座標系が2つのデータで一致しているので、問題なく表示されます(今回は注意表示がありません)。

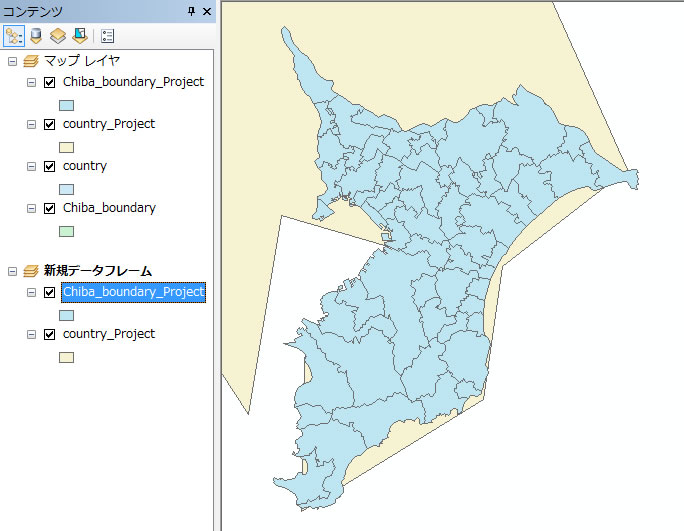

また千葉県の辺を拡大すると(Chiba_boundary_Project.shpを右クリックして全体表示をクリック)

千葉県の市町村界線(上図 青色)が世界地図の房総半島に重なっていることがわかります。このように、座標系を変換してマッチさせてから、やっとGISのレイヤ間で解析ができるようになります。また上図の一番下の欄で、座標の表示が、「50205.352 -46134.879 メートル」と表示されているように、座標系が変わったことにより、地図上での位置表示が 度 から メートル に表示が変わりました。

「なんでメートル表示じゃないといけないか?あとで面積や長さを測る時に問題となります。」

もうひとつ座標を変換する仕方を勉強しましょう。

2)データフレームで座標系を指定して、レイヤーをエクスポートする方法。

レイヤと書かれているデータフレームに戻りましょう。左の画面で「レイヤ」と書かれているところを右クリックして、アクティブ化してください。レイヤと書かれているデータフレームを右クリックして、プロパティへ。プロパティでは、「座標系」という上のタブをクリックしてください。

例えば、上記のように平面直角座標系 第9系を選択し、変換したいレイヤー(Chiba_boundary.shp) をエクスポートすれば、座標系を変換できます。

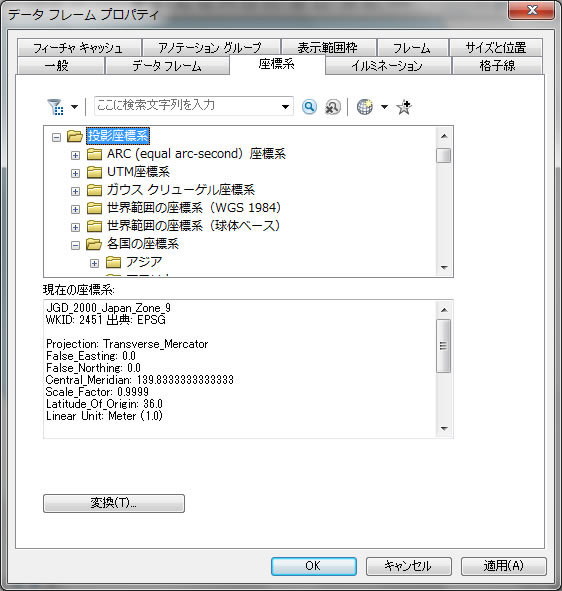

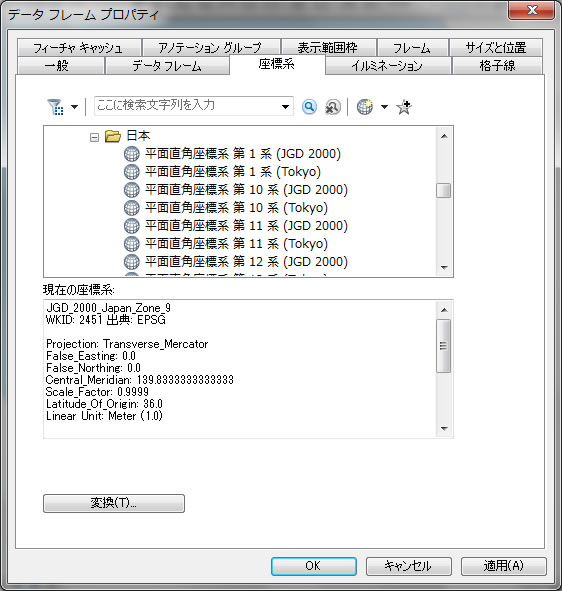

投影座標系をクリックして

各国の座標系をクリックします。

日本から 平面直角座標系 第9系(JGD 2000)を選択してクリックOK。そうするとデータフレームの座標系が 平面直角座標系 東京19系になります。

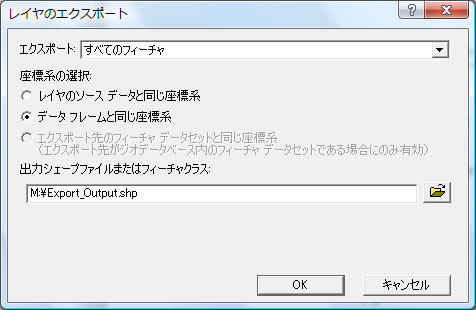

Chiba_boundary.shp(まだWGS 1984の座標系) を右クリックしてデーター>データのエクスポート を選択

ここでデータフレームと同じ座標系を選択して出力すると、もともとレイヤのソースでどんな座標系を持っていても、データフレームで定義した座標系に強制的に変換してくれます。

データフレームを使って変換すれば簡単にできますが、なるべくArcToolBoxを使って座標変換をするようにしましょう。

最後の最後に、なぜ座標変換が必要なのか?一緒に考えてみましょう。例えば、距離や面積を計算する時、適切な座標系を選ばないと単位がおかしく、正確に測ることができなくなります。その例として、一緒に空間結合を使って最短距離を計算する方法を学びながら、実習をしましょう。

空間結合(最短距離の求め方) 非常に重要なツールです。

ある場所からの最短距離を求めるのを手作業で行っていると大変です。GISでは、その最短距離を自動で計算してくれるツールがあります。空間結合とも呼ばれており、空間結合のツールを使って最短距離を簡単に計算できるようになってます。まず、あえてWGS1984の座標系を持っているデータで最短距離を計算してみましょう。

レイヤと呼ばれるデータフレームにChibaのフォルダーからChiba_KoukyouShisetu.shpと呼ばれるデータを追加してください。この座標系は何を使ってますか?プロパティで確認してください。

このレイヤは、地理座標系(JGD 2000)の緯度経度を使ってます。もうひとつChiba_Stream.shpと呼ばれるデータも追加してください。この座標系は何を使ってますか?プロパティで確認してください。これも(JGD 2000)の緯度経度を使ってます。それではこの二つのデータを空間結合しましょう。

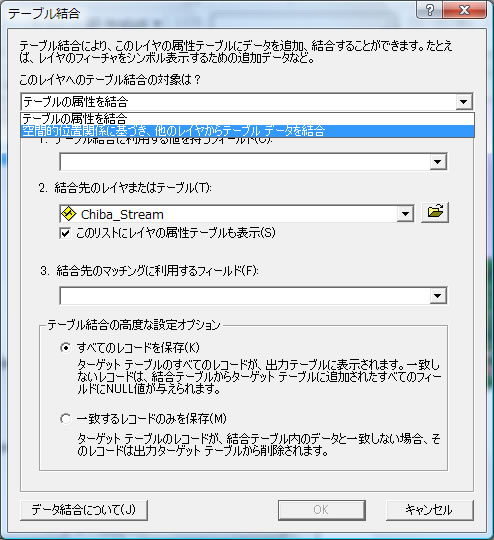

Chiba_Koukyoushisetu.shpを右クリックして、テーブル結合とリレートー>テーブル結合をクリック。

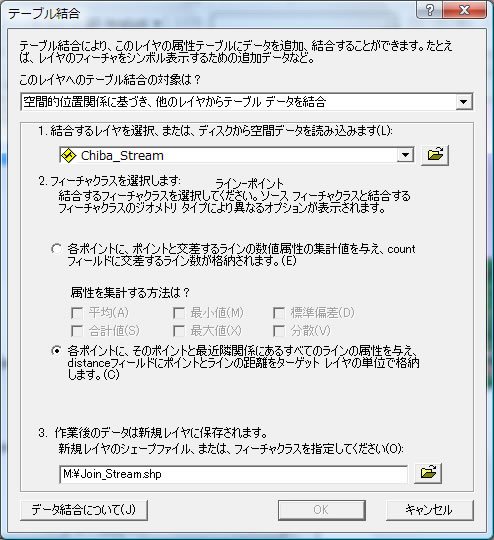

上のように、「空間的位置関係に基づき、他のレイヤーからテーブル データを結合」を選択。

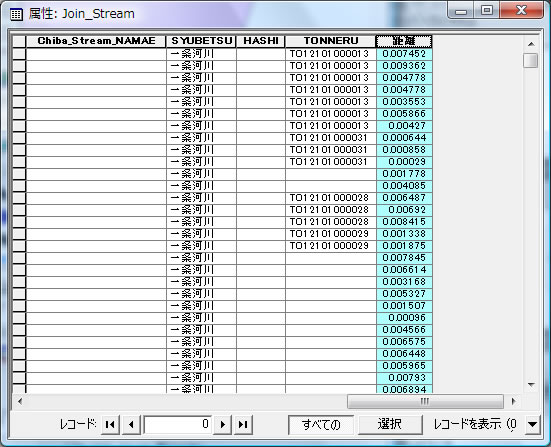

上記の様に、Chiba_Stream.shpを選択、「各ポイントに、そのポイントと最近隣関係にある...」と書かれているところをチェック、最後にMドライブにJoin_Stream.shpというレイヤーを作ってクリックOK。そうすると、Join_Strem.shpというデータが追加されます。その属性テーブルを開いてみましょう。

一番右に行くと、距離というフィールド(列)が追加され、距離が計算されていることがわかると思います。小数点を含んだ数字ばかりです。少数点ばかりで、単位はいったいなんでしょう?メートル?ミリメートル?これは、使ったデータの座標系が緯度経度(単位が度)であるため、距離が「度」で表示されています。川まで「0.00692度」と言われても何のことだかわかりませんよね?

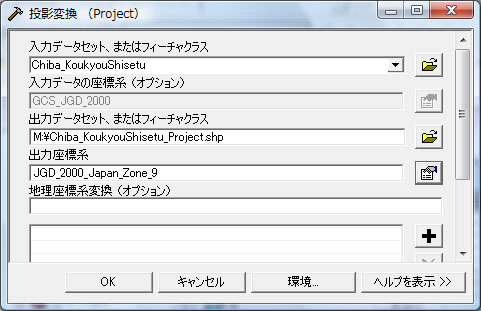

これをメートル表示に直す必要があり、座標変換が必要です。上の実習で行ったように座標変換をします。ArcToolBoxでデータ管理ツールー>投影変換と座標変換ー>フィーチャー>投影変換(Project)をクリック。Chiba_Koukyoushisetuを以下のように平面直角座標系・JGD2000 第9系にしましょう。座標系の選び方は上の実習での手順と同じです。

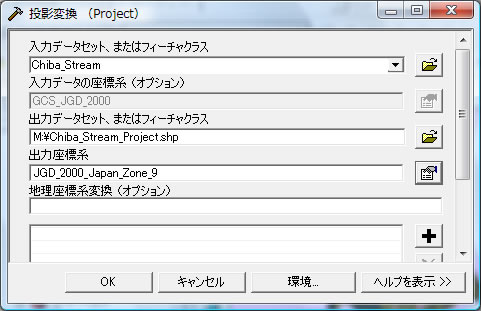

上のようにできたら、クリックOK。同様に、Chiba_Streamも平面直角座標系・JGD2000 第9系に。ArcToolBoxでデータ管理ツールー>投影変換と座標変換ー>フィーチャー>投影変換(Project)をもう一度クリック。

上のようにできたら、クリックOK。

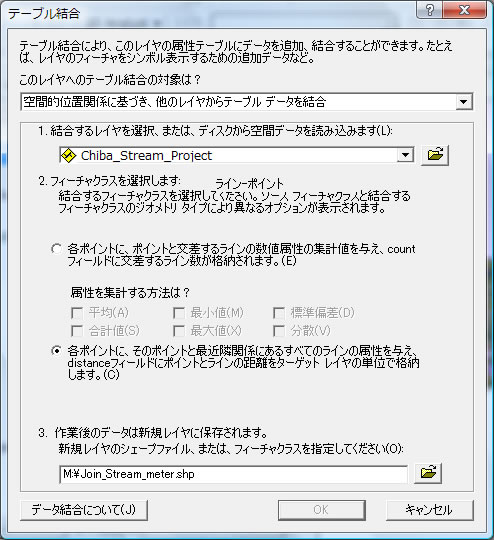

その後、Chiba_Koukyoushisetu_Project.shpを右クリックして、テーブル結合とリレートー>テーブル結合をクリック、以下のように設定してください。

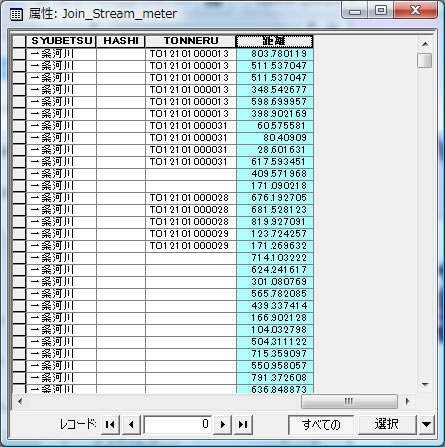

Join_Stream_meterというデータが追加されます。その属性テーブルを開いて、一番右へ行くと、距離という列が追加されています。

変換後のデータは、平面直角座標系・JGD2000 第9系を使っており、データの単位がメートルとなったため、メートルで表示されるようになりました。このように正しい座標系を用いないと、距離、面積が計算できません。今回は距離の計算だけでしたが、面積計算でも使うデータの座標系を必ず最初に確認して、単位がメートルになっていなかったら、メートル表示ができる座標系(平面直角座標系もしくはUTM)に変換してから、計算するようにしてください。

同じメートル単位の座標系にUTMと平面直角座標系があります。UTMは世界で使われる共通の座標系で、平面直角座標系は日本でしか使われません。日本では平面直角座標系を優先的に使います。UTMは世界のデータを扱う時に使いましょう。

今日の実習はここまでです。では、Cドライブにあるworkplaceフォルダーからデータが必要なら持ってきたメモリーにファイルをコピーして帰りましょう。ただし、持ち帰ったデータを無断で研究に使った場合は違法です。注意してください。コンピュータをシャットダウンすることも忘れずに!千葉大環境ISOにご協力を。Cドライブの他のフォルダーを削除しないように!コンピュータに必要なファイルを削除したら、利用委員の規約より厳重に罰せられます。気をつけてくださいね。

「お疲れ様、よくがんばりましたね。また会おうね。バイバ〜イ」